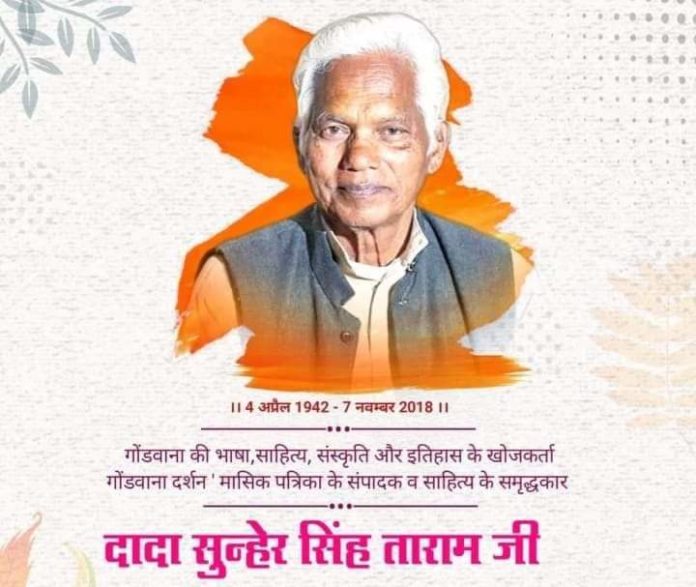

गोंडी भाषा और साहित्य का दीपक जलाने वाले कर्मनिष्ठ समाज-सेवक थे : गोंडवाना रत्न सुन्हेर सिंह ताराम गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका के संस्थापक संपादक रहे सुन्हेरसिंह ताराम का निधन बीते 7 नवंबर 2018 को हो गया। गोंडी भाषा सहित आठ जनजातीय भाषाओं, साहित्य और संस्कृति को बचाए रखने के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे। उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं उनकी जीवन – साथी उषाकिरण अत्राम जी ।

वर्ष 7 नवंबर 2018 को सुन्हेर सिंह ताराम जी का अल्प बीमारी से अचानक निधन हो गया। गोंडवाना की अति प्राचीन भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास पर खोज करने वाले ताराम जी असामान्य विद्वान थे। ग्रंथों से और कागज-कलम से उनकी इतनी दोस्ती थी कि एक दिन भी उनके बगैर वे नहीं रह पाते थे। इतना गहरा रिश्ता था उनका किताबों के साथ। वे ग्रंथ प्रेमी व साहित्य प्रेमी थे। गंभीरता उनका स्वभाव था। बीते 40 साल से उनकी साहित्य यात्रा और 32 साल से निरंतर प्रकाशित ‘गाेंडवाना दर्शन’ मासिक पत्रिका इसके साक्षी रहे हैं।

समाज के लिए ऐशो-आराम और अधिकारी की अच्छी नौकरी छोड़कर पूरी जिंदगी समाज को अर्पित करने वाले ताराम जी ज्ञान की खोज में दर-दर भटकते रहते थे। वे विचारवान और सच्चे पत्रकार थे। वे ऐसे आदमी थे, जो कहते थे- “मैं समाज का आदमी हूं। घर-बार और धन-दौलत किसलिए? हमारा धन समाज के जुडे़ हुए लोग हैं। मेरे खाते में पैसे नहीं। लेकिन मित्र, परिवार और समाज के इतने लोग जुड़े हैं। भले ही पैसे नहीं जमा कर सका, लेकिन आदमी की जमा-पूंजी मेरे हृदय के खाते में बहुत जमा है। मेरे लिए यही धन और संपत्ति है।”

इसी विचारधारा के साथ सुन्हेरसिंह ताराम जी ने 40 साल तक निःस्वार्थ भाव से साहित्य-सेवा और समाज-सेवा की और 7 नवंबर 2018 को उनका आकस्मिक निधन हो गया।

ताराम जी का जन्म 4 अप्रैल, 1942 को मध्य प्रदेश के ग्राम खजरा गढ़ी में एक गोंड किसान परिवार में हुआ। गांव में सभी गोंड किसान और गवठीया पारंपरिक तरीके से अपना जीवन जीते थे। गांव में स्कूल नहीं था। ताराम जी को पढ़ने का बचपन से बहुत शौक था। मैं पढूंगा, अफसर बनूंगा, खूब किताबें पढ़ूंगा, लिखूंगा और दुनिया का भ्रमण करूंगा। ऐसा उनका बचपन का सपना था। लेकिन, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। मां-बाप और परिवार वालों ने पढ़ने के लिए सख्त मनाही की। इतना ही नहीं, उनके हाथ-पांव बांधकर ‘स्कूल का नाम नहीं लेना, गैया चराना, जंगल जाना, लकड़ी ढोना, यही तेरा काम है!’ ऐसी ताकीद बचपन में दी गई थी। लेकिन, पढ़ने की तमन्ना उस बाल-मन को चैन से नहीं रहने देती थी। सातवीं क्लास तक वे रात के स्कूल में जाकर पहले नंबर से पास हुए। धूपकाल की छुट्टी में मजदूरी करके एक-एक पैसा जुटाया और घर से बिना बताए पढ़ने के लिए भाग गए। वहां मजदूरी करके पढ़ते थे। बच्चों काे ट्यूशन पढ़ाते थे। बगीचे में माली के साथ काम करते थे। कपड़े प्रेस करते थे और काॅलेज जाते थे। ऐसा करते-करते उन्होंने खुद के दम पर पढ़ाई की। छोटा-मोटा काम किया। लाइब्रेरी में चौकीदार की नौकरी करके वहां के ग्रंथ पढ़कर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और अफसर बने। लेकिन पढ़ने की उनकी भूख पूरी नहीं हुई। हमेशा कहते- “अपने समाज का दुःख-दर्द देखकर खोया हुआ इतिहास और सम्मान पाने के लिए भाषा, संस्कृति, इतिहास और साहित्य जिंदा रखना ही मेरा फर्ज है।”

इसके लिए आगे की जिंदगी में काम करना है। ऐसा सोचकर उन्होंने अधिकारी पद से त्याग-पत्र दे दिया और दिल्ली चले गए। वहां पर पीएचडी और पत्रकारिता की परीक्षा पास करने के बाद पूरे भारत में घूमते रहे। आदिवासियाें की बोली, भाषा और उनकी सामाजिक व्यवस्था को देखते-समझते रहे। देव-दैवत, पूजा विधि, भुमका, गवठीया, जमींदार, समाज-सेवक सबसे मिलते रहे और जानकारी लेते रहे। उसी तरह से गोंडवाना भूभाग पर जो किले, महल, तालाब, देव, गढ़ी, देवस्थान, शिल्पकला, देवमढ़ी, गोटुल आदि देखते और उनके ऊपर अध्ययन करके, चिंतन करके, जानकारी लेते रहे। उनको घर-बार, जीवन के चैन और सुख की कोई लालसा नहीं थी। इसीलिए, वह परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गए थे। 1983 में उन्होंने खुद के दम पर ‘गोंडवाना सगा’ और 1985 से ‘गोंडवाना दर्शन’ मासिक पत्रिकाएं शुरू कीं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे भारत में गोंडी भाषा, इतिहास, साहित्य, संस्कृति, समाज, जीवन आदि विविध विषयों पर अपने कलम की ताकत से अपनी पत्रिका में लिखते रहे। समाज को नई-नई जानकारी देते रहे। इन पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे भारत में साहित्य, भाषा, संस्कृति, धर्म और सामाजिक व्यवस्था पर जन जागृति हो गई।

उन्होंने अलग-अलग राज्यों में जाकर 18 गोंडी भाषाओं, साहित्य सम्मेलनों और 100 के ऊपर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। गोंडवाना दर्शन के माध्यम से घर-घर में साहित्य का प्रचार हुआ और गोंडी भाषा में साहित्य लिखने वालों के लिए ‘गोंडवाना गोंडी साहित्य मंच’ उपलब्ध करा दिया। उन्होंने 25 साल पूरे होने पर ‘गाेंडवाना दर्शन’ का सिल्वर जुबली उत्सव मनाया। उनके साहित्य को सामाजिक सेवा के लिए बंगाल, आसाम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में साहित्यिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समाज-सेवा, साहित्य के लिए उनको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के हाथों गोंडवाना रत्न पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा साहित्य रत्न पुरस्कार, कर्नाटक सरकार द्वारा गाेंडवाना गौरव और महाराष्ट्र के एक मंत्री के द्वारा समाज-सेवा उत्कर्ष पुरस्कार दिया गया। इस तरह के कई पुरस्कार और सम्मान-पत्र व गौरव-पत्र उन्हें मिले। वे कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े रहे। उन्होंने गोंडवाना गोंडी साहित्य परिषद बनाई और आदिवासी साहित्य लेखन को प्रकाशित करने के लिए अपना खुद का प्रकाशन बनाया और कई किताबें निकालीं। गोंडवाना दर्शन के माध्यम से सभी आदिवासी भाषा और साहित्यकारों को एक मंच प्रदान किया। अपने खुद के दम पर और साहित्यिक सहयोगियों की सहायता से गोंडवाना प्रेस बनाई। जीवन के अंतिम मोड़ पर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में कचारगड़ नाम के जंगली इलाके के एक छोटे-से गांव में आकर बसे और यहां भी आदिवासियों की आठ भाषाओं- गोंडी, हल्बी, कुडुख, आंध, भीली, कोलामी, महादेव कोली और गोरवानी आदि पर काम कर रहे थे।

वे आदिवासियों की अति प्राचीन भाषाओं को जिंदा रखना चाहते थे। इसलिए, इन भाषाओं के लोक-साहित्य लोक-गीत, लोक-कहानी, इतिहास और धर्म-संस्कृति आदि पर चर्चाओं का आयोजन करते रहे। उनके जीवन का उद्देश्य केवल यही रहा कि कैसे आदिवासियों की भाषा और उनकी संस्कृति की रक्षा हो सके।

उन्होंने अपने जीवन के 50 साल आदिवासी भाषा, साहित्य और समाज-सेवा में लगा दिए और फिर इस दुनिया से विदा हो गए। कचारगड़ आदिवासी पवित्र स्थल के प्रथम खोजी दल में ताराम जी, मोतीरावण कंगाली, मरस्कोल्हे, कोराम, मरकाम आदि शामिल थे। ये पांच लोग ही थे, जो 1983 में इस स्थान पर आए। आज यहां पांच लाख लोग आते हैं।

ताराम जी का जीवन अत्यंत कठिनायों और दुःखों से भरा था। लेकिन, शांत मृदुभाषी ताराम जी ने हंसते-हंसते जीना सीख लिया था। अब उनके पश्चात उनकी पत्नी महाराष्ट्र की प्रथम आदिवासी साहित्यकार उषाकिरण अत्राम और बेटी शताली उनके अधूरे काम को पूरा करेंगी। ताराम जी की लिखी किताबें ‘कतरा-कतरा जिंदगी’, ‘सतरा पाठ बत्तीस बहीनी’, ‘लोक साहित्य में कहानियां’ और कुछ आलेख व गीत-संग्रह प्रकाशित होने के पूर्व ही वे इस दुनिया से चले गए। उनका सपना पूरा नहीं हुआ। इसका अफसोस है। अब जंगल में इन पंक्तियों की लेखिका उषाकिरण अकेली हो गईं।